En regardant Bosco Grande, un documentaire sur un tatoueur italien de 50 ans et 260 kilos ayant vécu toute sa vie à Palerme entre mafia et scène punk, je n’ai pas pu m’empêcher de me dire que le documentaire était un étrange format. Assise dans la salle de cinéma du festival de documentaires de Biarritz, moi, métrosexuelle blasphématoire, fumeuse de roulées, qui adoooore aller boire des martinis rouges en terrasse dans Paris, j’ai ressenti une pointe de jalousie pour Sergione. Avoir une vie bien remplie de matière à documentaire, voilà qui en jette. Et pourtant, il ne fait nulle doute que le romantisme que je prête à la situation est inadvenu. Sergione, au-delà de son nom italien extrêmement stylé, est un homme qui n’a jamais voyagé, souffrant depuis toujours du fait d’avoir refusé de se plier à la violence politique face à laquelle son propre père le mettait, un homme que sa mère ne vient pas embrasser quand il part à l’hôpital, un homme qui passe six mois dans son lit, sans bouger, parce qu’il ne peut pas.

Six mois. Il y a six mois, c’était l’été. En six mois, je me suis coupé les cheveux 3 fois, j’ai commencé un master, goûté des huîtres pour la première fois, eu la révélation d’aller à la piscine et celle d’arrêter d’aller à la piscine parce que j’avais la flemme. Pour tout ce que j’ai fait en six mois, Sergione a eu droit à 3 minutes. Devant moi, un documentaire qui, bien que tenu par un soi-disant “pacte” de vérité, résumait six mois en une phrase.

Ça semble être une évidence, parce que, d’un point de vue pratique, c’est tout ce que le documentaire peut faire, et pourtant. Je me suis sentie trahie par quelque chose qui était sous mes yeux et que je n’avais jamais vraiment pensé à questionner. Le documentaire, en tout cas dans sa forme de portrait ou de tranche de vie, n’a de vérité que sa forme. Ses contours sont des images qui existent dans le monde, mais la manière dont il les arrange est une invention. En dépassant la simple affirmation qu’on “peut faire dire ce qu’on veut avec le montage”, je me retrouve à me dire que le mensonge du documentaire est son principe essentiel. Mentir sur la présence de la caméra, écrire un scénario préalable qu’on vient chercher dans le réel, cadrer, décontextualiser, détemporaliser.

Le documentaire vient trifouiller le monde pour en faire ressortir des motifs esthétiques qui feront fantasmer les fumeurs de roulées. Il découpe dans la nuance, le temps, le banal, des évènements qui ne prennent leur connotation dramatique que lorsqu’on les sort du réel. Les objets d’époque ne gagnent en valeur que lorsqu’ils sont mis dans une pièce blanche dans un musée. Le trottoir de Palerme sur lequel Sergione s’installe en plein été me paraît, au moment du visionnage, si singulier, et pourtant je ne regarde jamais les trottoirs sur lesquels je marche de cette façon, parce qu’aucun documentaire ne leur a accordé un soleil éternel comme Bosco Grande l’a fait pour celui de Sergione. Mais Sergione, le vrai, est sans doute resté six mois dans son lit aussi parce que sur le trottoir, il pleut tout l’hiver et qu’il n’y a personne dans la rue.

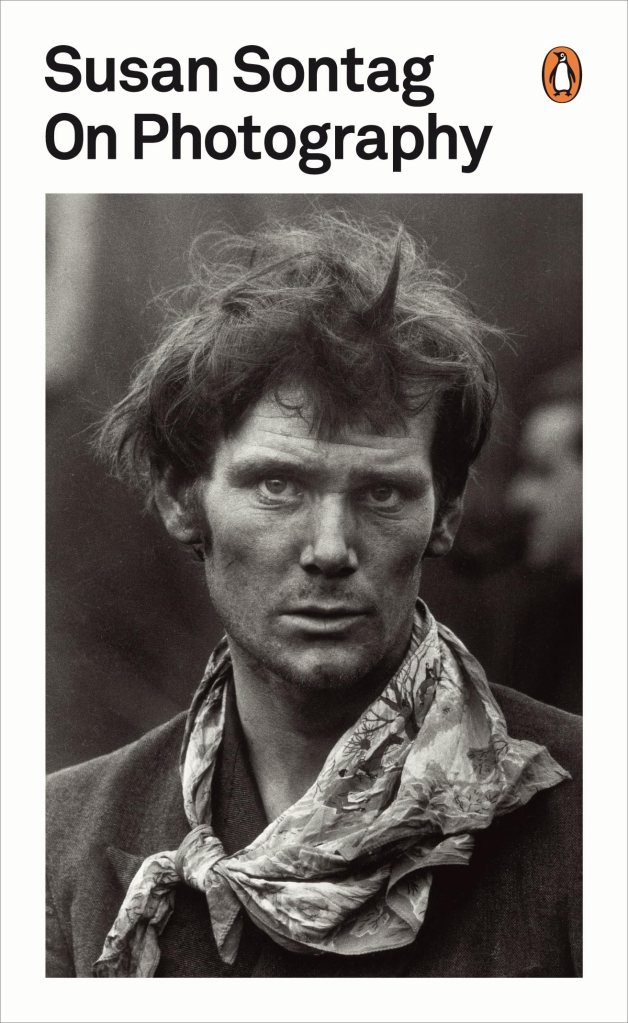

Sans importance, sans doute. Pourtant, je ne peux pas m’empêcher de me dire que c’est la logique invisible de recherche d’un romanesque inadvenu qui nous fait surconsommer. Le cadre épistémologique dans lequel nous évoluons est rempli d’images aux prétentions de réalité : documentaires, essais, photographies. Par essence, leur réalité est déréalisée. La réalité des photographies ou des documentaires a toujours cela de magique que quand nous la superposons à la réalité dont nous faisons l’expérience, ses contours sont plus brusques, plus excitants, parce qu’elle a un cadre et des bordures au-delà desquelles on ne voit pas. Elle est toujours l’occasion de vouloir plus pour soi-même.

Sans importance, jusqu’au moment où le signal perpétuel d’un mieux, d’un plus grand, d’un plus vibrant nous meut à partir à sa recherche, dans tous les voyages polluants que nous faisons ou dans tous les achats que nous démultiplions pour coller au plus proche à l’image que nous aimerions avoir dans un documentaire sur notre vie.

En soi, nos modes de consommation ont moins à voir avec des choix individuels qu’avec une organisation économique, sociale et historique, voilà pourquoi la conclusion de cette réflexion ne saurait être que le documentaire ou la photographie sont intrinsèquement problématiques. Dans cette organisation économique et sociale, ces formats sont ce qui nous informe structurellement, ils sont des éléments de la modernité, ils n’ont pas d’intention propre. Leur invention coïncide et s’emmêle simplement avec la naissance de ces modes de consommation et d’existence hypermodernes. Peut-être même que ces modes d’information étaient nécessaires pour faire advenir la modernité individuelle et consommatrice.

La photographie naît au XIXe siècle et les sciences sociales (qui portent le format documentaire) prennent la forme qu’on leur connaît à partir du XVIIIe siècle, c’est-à-dire, au moment de l’émergence du capitalisme moderne. La Révolution Industrielle produit les moyens d’informer par la photographie et plus tard le film, elle augmente les distances et crée ce besoin d’information qui justifie leur création, ne lui rendent-ils pas la faveur en sublimant le lointain que, soudainement, les industries rendent accessibles?

Aurait-on pu être les consommateurs que nous sommes sans que des moyens de documentation “réalistes” (la photographie et le film) ne cadrent, n’agencent, n’illuminent le réel de façon crédible tout en créant en nous une insatiable envie d’ailleurs, de plus, de meilleur? À la différence de la fiction ou des beaux-arts, nous adhérons au discours d’une photographie ou d’un film, ils sont gages de vérité. Leur acte création s’efface discrètement et nous laisse à la recherche de ce qui fera de nous des gens intéressants, vivant une vie digne d’être vécue, et peut-être même documentée.

D’où l’étrangeté du documentaire.

C’est une étrangeté de la modernité qui me donne toujours envie d’ailleurs. Le fait de me le dire ne me soustrait pas à cette logique. Je continuerai sans doute d’essayer de rendre mon existence photogénique, pour lui donner un sens, parce que moi aussi, au fond, j’ai envie d’être un tatoueur punk à Palerme. Je me répète néanmoins avec beaucoup d’effort que l’identité c’est le dehors, peu importe l’image que j’essaie de manufacturer pour moi-même, ce qui compte, c’est les autres, c’est les lieux, c’est les moments, ce qui compte, c’est tout sauf moi. Faire du “moi” un “je” est sans doute la meilleure manière de commencer à donner du sens. Désolée d’avoir été longue et un peu reloue parce que j’ai regardé un film, je voulais juste exorciser l’envie de tout plaquer pour aller m’installer sur un trottoir à Palerme. En vrai j’ai un trottoir en bas de chez moi.

Laisser un commentaire